生涯収入9億6400万円 !代表作『復讐するは我にあり』の直木賞作家・佐木隆三氏が晩年に公表した30年間の収支一覧表

直木賞作家の生涯収入は?

はる坊です。

人間は他人のことが気になる生き物です。

例えば、収入。

あの人は幾らくらいひと月に稼いでいるんだろう?

あの職業に就いている人はどれくらいの年収があるんだろう?

例えば、作家・小説家。

2015年11月、作家の森博嗣さんが『作家の収支

』という新書で、“「19年間で、総発行部数1400万部。累計で15億円の収入を得た」”と公表されました。

森さんは、事あるごとに、ご自身を〝マイナ〟であると定義されていますが、

著書はコンスタントに出されており、同時にコンスタントに売れ続けている作家です。

2018年には著書の累計売上数が1600万部を突破していますので、

〝出版巨大不況〟のご時世で、稼ぎは〝超メジャ〟であると思います。

2020年11月に刊行された『勉強の価値』も非常に面白くオススメです。

しかし、コンスタントに売れる本を出し続けていると言い難い作家の収入はどうなんだろう?

という疑問が出てきます。

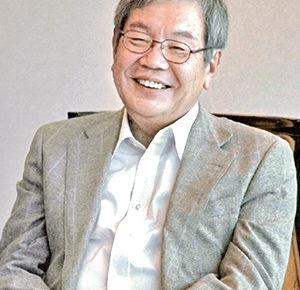

そんななか、2007年(平成17年)に過去30年間の収支を公表した方がいます。

代表作のひとつ『身分帳』を原作にした映画『すばらしき世界』が2021年2月11日に西川美和監督・役所広司主演で公開された、直木賞作家の佐木隆三さんです。

ネタバレは避けますが、映画の原作小説となる『身分帳』は、実在の人物である田村明義をモデルに、主人公・山川一の人生を、佐木さんが得意とする〝ノンフィクション・ノベル〟の形で進んでいきます。

原作小説は1990年に講談社よりハードカバーが刊行され、1993年に文庫化。

1991年には第2回伊藤整文学賞を受賞しています。

文庫は絶版の状態が続いていましたが、今回の映画公開により文庫が復刊(併せて電子書籍化も)されました。

今回の復刊にあたって、主人公・山川一の最後を描いた『行路病死人──小説『身分帳』補遺』と西川美和さんによる解説も収録されています。

さて、佐木さんが公表された数字ですごい点は、毎年の収入だけではなく、

・経費

・課税対象額

・所得税額

・源泉徴収税額

・差引納付額

と、支出や納税額についても、細かく公にされたことでしょう。

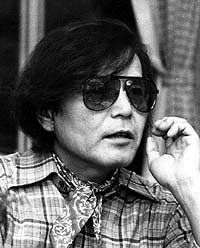

佐木さんの代表作と言えば、直木賞受賞作であり、今村昌平

監督・緒形拳

主演で映画化された『復讐するは我にあり』ですが、

タイトルのせいか、意外にこの作品は西村寿行作品だと思っている方も一定数おられるようです。

ちなみに『復讐するは我にあり』は、新約聖書の(ローマ人への手紙 第12章 第19節)に出てくる『愛する者よ、自ら復讐すな、ただ神の怒に任せまつれ。録して「主いひ給ふ、復讐するは我にあり、我これに報いん」とあり』という言葉の一部であり、これは、《悪人に復讐を与えるのは神である》という意味といわれています。

佐木さんは『新約聖書』の言葉をタイトルに引用した形です。

しかし、最も一般的な佐木隆三さんのイメージは、何か物騒な事件が起きると、

ワイドショーやニュース番組で「作家のサキリューゾーさんは」とコメントをしていたおじさんではないでしょうか。

それでは、佐木隆三さんの30年間の収支一覧表です。

その下に、佐木隆三さんの詳しいプロフィールを紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

1976年(昭和51年)~2005年(平成17年)分 佐木隆三 連年収支一覧表

1976年(昭和51年)

収入額:5,288万6,000円

経費額:1,449万9,000円

課税対象額:3,798万7,000円

所得税額:772万4,000円

源泉徴収税額:773万4,000円

差引納付額:-1万円

※備考 『復讐するは我にあり』の直木賞受賞で、前年度より急激に収入が増えたため、課税は平均課税方式がとられている。

出版された著作

1975年11月『復讐するは我にあり(上下)』(講談社)

1976年2月『沖縄住民虐殺-日兵虐殺と米国犯罪』(新人物往来社)

1976年2月『大将とわたし』(講談社)

1976年5月『狼からの贈物』(河出書房新社)

1976年6月『大罷業』(田畑書店)

1976年6月『ジャンケンポン協定』(講談社文庫)

1976年9月『偉大なる祖国アメリカ』(勁文社)

※『復讐するは我にあり』は1975年11月の刊行ですが、直木賞受賞で43万部を超えるベストセラーとなり、1976年分の収入に大きく寄与しているため、この年に出版された著作に含めました。

1976年に刊行された本の多くは、過去に一度刊行されて絶版状態にあったものや単行本化されていなかった原稿をまとめたものが目立ちます。

佐木さんは、直木賞受賞まで11冊の本を出されていますが、それらが版元を変えたり文庫化されて再度刊行されている形です。

『新宿鮫』シリーズが累計600万部以上の大ベストセラーになるまでに出した28冊ことごとくが売れず(28冊目は『氷の森』で大沢在昌作品の文庫では一番売れているのにわからないものです)、29冊目の『新宿鮫

』が大ヒットして、それまでに書いて絶版になっていた本が次々に復刊されて、それらを〝ゾンビ本〟と呼んだ大沢在昌

さんみたいな感じでしょうか。

1977年(昭和52年)

収入額:2,590万円

経費額:864万9,000円

課税対象額:1,685万1,000円

所得税額:482万4,000円

源泉徴収税額:269万8,000円

差引所得税納付額:212万5,000円

出版された著作

1977年2月『ドキュメント狭山事件』(文藝春秋)

1977年2月『日本漂民物語』(講談社)

1977年4月『越山田中角栄』(朝日新聞社)

1977年5月『殺人百科 』(徳間書店)

1977年10月『人生漂泊』(時事通信社)

1978年(昭和53年)

収入額:2,626万1,000円

経費額:939万円

課税対象額:1,649万1,000円

所得税額:465万2,000円

源泉徴収税額:268万円

差引所得税納付額:197万1,000円

出版された著作

1978年1月『偉大なる祖国アメリカ』(角川文庫)

1978年1月『実験的生活』(講談社)

1978年2月『閃光に向かって走れ』(文藝春秋)

1978年3月『男たちの祭り』(角川文庫)

1978年4月『詐欺師』(潮出版社)

1978年6月『愛の潮路』(光文社)

1978年9月『続人生漂泊』(時事通信社)

1978年10月『娼婦たちの天皇陛下』

1978年11月『大罷業』(角川文庫)

1978年12月『誓いて我に告げよ』(角川書店)

1978年12月『復讐するは我にあり(上)』(講談社)

1978年12月『復讐するは我にあり(下)』(講談社)

1979年(昭和54年)

収入額:4,963万8,000円

経費額:1,389万2,000円

課税対象額:3,536万7,000円

所得税額:11,787,000円

源泉徴収税額:682万7,000円

差引所得税納付額:495万9,000円

※備考:納税に平均課税方式がとられている。

出版された著作

1979年4月『曠野へ 死刑囚の手記から』(講談社)

1979年5月『事件百景-陰の隣人としての犯罪者たち』(徳間書店)

1979年5月『ドキュメント狭山事件』(文春文庫)

1979年6月『男と女のいる風景』(文藝春秋)

1979年9月『無宿の思想』(時事通信社)

1979年12月『錆びた機械』(潮出版社)

※1977年分(昭和52年分)・1978年分(昭和53年分)から収入が大幅に増加しているのは、1979年(昭和54年)4月21日に、今村昌平監督・緒形拳主演で公開された『復讐するは我にあり』の映画化により、講談社から出版された文庫本が版を重ねたのが理由と考えられる。

1980年(昭和55年)

収入額:3,283万8,000円

経費額:1,136万9,000円

課税対象額:2,105万9,000円

所得税額:684万7,000円

源泉徴収税額:352万2,000円

差引所得税納付額:332万4,000円

出版された著作

1980年2月『海燕ジョーの奇跡』(新潮社)

1980年2月『殺人百科 PARTⅡ』(徳間書店)

1980年5月『旅人たちの南十字星』(文藝春秋)

1980年11月『波に夕陽の影もなく 海軍少佐竹内十次郎の生涯』(中央公論社)

1980年11月『風恋花』(潮出版社)

1981年(昭和56年)

収入額:3,570万2,000円

経費額:1,117万9,000円

課税対象額:2,412万6,000円

所得税額:850万5,000円

源泉徴収税額:409万8,000円

差引所得税納付額:440万4,000円

出版された著作

1981年2月『越山田中角栄』(徳間文庫)

1981年4月『殺人百科』(文春文庫)

1981年4月『冷えた鋼塊(上巻)』(集英社)

1981年4月『冷えた鋼魂(下巻)』(集英社)

1981年5月『幸せの陽だまり』(潮出版社)

1981年6月『欲望の塀』(文藝春秋)

1981年10月『日本漂民物語』(徳間文庫)

1981年12月『右の腕』(学習研究社)

1982年(昭和57年)

収入額:4,219万5,000円

経費額:1,506万1,000円

課税対象額:2,873万4,000円

所得税額:1,022万2,000円

源泉徴収税額:468万5,000円

差引所得税納付額:553万7,000円

※備考:納税に平均課税方式がとられている。

出版された著作

1982年1月『大将とわたし』(講談社文庫)

1982年2月『詐欺師』(文春文庫)

1982年3月『殺人百科 PARTⅢ』(徳間書店)

1982年4月『沖縄住民虐殺-日兵虐殺と米国犯罪』(徳間文庫)

1982年5月『政商 小佐野賢治』(講談社)

1982年5月『我が沖縄ノート』(潮出版社)

1982年6月『土曜日の騎士』(河出書房新社)

1982年7月『新撰組』(文藝春秋)

1982年8月『きのこ雲』(中央公論社)

1982年8月『ジミーとジョージ』(集英社)

1982年9月『娼婦たちの天皇陛下』(徳間文庫)

1982年10月『噂になった女たち』(文藝春秋)

1982年12月『閃光に向かって走れ』(文春文庫)

1983年(昭和58年)

収入額:2,533万4,000円

経費額:1,005万9,000円

課税対象額:1,527万5,000円

所得税額:391万5,000円

源泉徴収税額:312万円

差引所得税納付額:79万4,000円

出版された著作

1983年3月『曠野へ』(講談社文庫)

1983年4月『英雄』(集英社)

1983年6月『深川通り魔殺人事件』(文藝春秋)

1983年9月『海燕ジョーの奇跡』(新潮文庫)

1983年10月『田中角栄の風景―戦後初期・炭管疑獄』(徳間書店)

1983年10月『波に夕陽の影もなく』(中公文庫)

1983年10月『冷えた鋼塊(上)』集英社文庫

1983年10月『冷えた鋼塊(下)』集英社文庫

1984年(昭和59年)

収入額:3,961万3,000円

経費額:1,493万円

課税対象額:2,468万3,000円

所得税額:783万2,000円

源泉徴収税額:415万6,000円

差引所得税納付額:367万5,000円

※備考:納税に平均課税方式がとられている。

出版された著作

1984年2月『誓いて我に告げよ』(角川文庫)

1984年6月『殺人百科 一』(徳間文庫)

1984年6月『殺人百科 二』(徳間文庫)

1984年9月『男の自画像』(佼正出版社)

1984年9月『千葉大女医殺人事件』(徳間書店)

1984年9月『殺人百科 三』(徳間文庫)

1984年10月『人生漂泊』(潮文庫)

1985年(昭和60年)

収入額:2,615万4,000円

経費額:931万1,000円

課税対象額:1,684万3,000円

所得税額:424万5,000円

源泉徴収税額:297万9,000円

差引所得税納付額:126万5,000円

出版された著作

1985年4月『ありふれた奇蹟』(講談社)

1985年4月『翔んでる十兵衛(上)』(潮出版社)

1985年4月『翔んでる十兵衛(下)』(潮出版社)

1985年7月『一・二審死刑、残る疑問―別府三億円保険金殺人事件』(徳間書店)

1985年9月『勝ちを制するに至れり〈上〉』(毎日新聞社)

1985年9月『勝ちを制するに至れり〈下〉』(毎日新聞社)

1985年10月『事件百景―陰の隣人としての犯罪者たち』(文春文庫)

1985年12月『犯罪するは我にあり―佐木隆三文学ノート』(作品社)

1986年(昭和61年)

収入額:3,126万9,000円

経費額:1,077万5,000円

課税対象額:2,049万4,000円

所得税額:638万6,000円

源泉徴収税額:338万4,000円

差引所得税納付額:300万3,000円

出版された著作

1986年1月『ジミーとジョージ』(潮文庫)

1986年2月『政商 小佐野賢治』(徳間文庫)

1986年5月『殺人百科〈Part4〉―陰の隣人としての犯罪者たち』(徳間書店)

1986年7月『旅人たちの南十字星』(文春文庫)

1986年7月『南へ走れ、海の道を!』(徳間書店)

1986年12月『恋文三十年 沖縄・仲間翻訳事務所の歳月』(学習研究社)

1987年(昭和62年)

収入額:3,315万5,000円

経費額:1,053万9,000円

課税対象額:2,261万6,000円

所得税額:600万1,000円

源泉徴収税額:356万7,000円

差引所得税納付額:243万4,000円

※備考:納税に平均課税方式がとられている。

出版された著作

1987年4月『華やかな転落』(潮出版社)

1987年5月『男の責任―女高生・OL連続誘拐殺人事件』(徳間書店)

1987年7月『わが沖縄ノート』(徳間文庫)

1987年7月『殺人百科―陰の隣人としての犯罪者たち〈2〉』(文春文庫)

1987年7月『殺人百科―陰の隣人としての犯罪者たち〈3〉 』(文春文庫)

1987年10月『深川通り魔殺人事件』(文春文庫)

1988年(昭和63年)

収入額:2,279万9,000円

経費額:778万8,000円

課税対象額:1,501万9,000円

所得税額:337万3,000円

源泉徴収税額:246万円

差引所得税納付額:91万3,000円

出版された著作

1988年12月『勝ちを制するに至れり〈上〉』(文春文庫)

1988年12月『勝ちを制するに至れり〈下〉』(文春文庫)

1989年(昭和64年・平成元年)

収入額:2,883万1,000円

経費額:845万4,000円

課税対象額:2,037万7,000円

所得税額:537万9,000円

源泉徴収税額:297万4,000円

差引所得税納付額:240万5,000円

※備考:納税に平均課税方式がとられている。

出版された著作

1989年9月『千葉大女医殺人事件』(徳間文庫)

1989年11月『リクルート帝王の白日夢』(双葉社)

1990年(平成2年)

収入額:3,734万6,000円

経費額:1,220万3,000円

課税対象額:2,514万3,000円

所得税額:647万7,000円

源泉徴収税額:410万5,000円

差引所得税納付額:237万1,000円

※備考:納税に平均課税方式がとられている。

※収入(売上)3,000万円以上の為、消費税課税事業者。

出版された著作

1990年2月『バカなふりして生きてみな』(青春出版社)

1990年3月『裁判長大岡淳三』(講談社)

1990年6月『身分帳』(講談社)※第2回伊藤整文学賞受賞

1990年7月『新撰組事件帳』(文春文庫)

1990年9月『別府三億円保険金殺人事件』(徳間文庫)

1991年(平成3年)

収入額:2,961万8,000円

経費額:1,259万1,000円

課税対象額:1,702万7,000円

所得税額:393万6,000円

源泉徴収税額:303万8,000円

差引所得税納付額:89万8,000円

出版された著作

1991年8月『宮崎勤裁判〈上〉 』(朝日新聞社)

1991年9月『女高生・OL連続誘拐殺人事件』(徳間書店)

1991年9月『親が知らなかった子の愛し方』(青春出版社)

1991年12月『いま、裁判が面白い』(蒼樹社)

1992年(平成4年)

収入額:5,574万7,000円

経費額:1,883万4,000円

課税対象額:3,619万2,000円

所得税額:1,127万7,000円

源泉徴収税額:576万2,000円

差引所得税納付額:551万4,000円

※備考:納税に平均課税方式がとられている。

※収入(売上)3,000万円以上の為、消費税課税事業者。

出版された著作

1992年2月『恩讐海峡』(双葉社)

1992年4月『法廷の賓客たち』(河出書房新社)

1992年7月『正義の剣』(講談社)

1992年7月『捜査検事片桐葉子』(双葉社)

1992年10月『しぶとさの自分学』(青春出版社)

1992年11月『越山田中角栄』(現代教養文庫)

1992年11月『伊藤博文と安重根』(文藝春秋)

※1990年前後に、オリジナルキャラクターを造形した小説を何冊か刊行されましたが、

こちらの売れ行きは良くなかったと佐木隆三氏ご本人が述懐されています。

1993年(平成5年)

収入額:2,909万円

経費額:1,075万5,000円

課税対象額:1,835万5,000円

所得税額:444万2,000円

源泉徴収税額:332万6,000円

差引所得税納付額:111万5,000円

出版された著作

1993年1月『殺人百科 四』(徳間文庫)

1993年2月『矯正労働者の明日』(河出書房新社)

1993年3月『裁判長大岡淳三』(講談社文庫)

1993年6月『生きている裁判官』(中央公論社)

1993年6月『身分帳』(講談社文庫)

1993年9月『闇の中の光』(徳間書店)

1993年9月『錬金術師の白日夢』(双葉文庫)

1994年(平成6年)

収入額:2,821万5,000円

経費額:874万5,000円

課税対象額:1,922万円

所得税額:362万1,000円

源泉徴収税額:329万6,000円

差引所得税納付額:32万5,000円

出版された著作

1994年1月『絆 春日部新平の簡裁事件簿』(双葉社)

1994年4月『恩讐海峡』(双葉文庫)

1994年6月『バカなふりして生きてみな』(青春文庫)

1994年7月『死刑囚 永山則夫』(講談社)

1994年10月『捜査検事片桐葉子』(双葉社)

1995年(平成7年)

収入額:3,049万4,000円

経費額:1,125万円

課税対象額:1,880万4,000円

所得税額:365万7,000円

源泉徴収税額:325万9,000円

差引所得税納付額:39万7,000円

出版された著作

1995年4月『司法卿 江藤新平』(文藝春秋)

1995年6月『白鳥正宗刑事の事件帳』(中央公論社)

1995年6月『宮崎勤裁判〈上〉』(朝日文芸文庫)

1995年8月『正義の剣』(講談社文庫)

1996年(平成8年)

収入額:3,521万2,000円

経費額:1,183万4,000円

課税対象額:2,321万8,000円

所得税額:490万6,000円

源泉徴収税額:355万7,000円

差引所得税納付額:134万8,000円

※備考:平均課税方式がとられている。

出版された著作

1996年1月『絆 春日部新平の簡裁事件簿』(双葉文庫)

1996年3月『伊藤博文と安重根』(文春文庫)

1996年10月『「オウム法廷」連続傍聴記①』(小学館)

1996年10月『「オウム法廷」連続傍聴記 (2) 麻原出廷②』(小学館)

1996年10月『オウム裁判を読む』(岩波書店)

1996年10月『ハダカの自分を生きてみな』(青春文庫)

1997年(平成9年)

収入額:4,676万7,000円

経費額:1,563万2,000円

課税対象額:3,024万2,000円

所得税額:716万9,000円

源泉徴収税額:536万8,000円

差引所得税納付額:180万1,000円

※備考:平均課税方式がとられている。

出版された著作

1997年2月『法廷のなかの人生』(岩波新書)

1997年8月『死刑囚 永山則夫』(講談社文庫)

1997年10月『宮崎勤裁判〈中〉』(朝日新聞社)

1997年10月『宮崎勤裁判〈下〉』(朝日新聞社)

1997年11月『冷えた鋼塊 上』(読売新聞社)

1997年11月『冷えた鋼塊 上』(読売新聞社)

1998年(平成10年)

収入額:3,854万5,000円

経費額:1,328万9,000円

課税対象額:2,487万9,000円

所得税額:587万1,000円

源泉徴収税額:384万9,000円

差引所得税納付額:202万2,000円

出版された著作

1998年3月『人が人を裁くということ』(青春出版社)

1998年4月『司法卿 江藤新平』(文春文庫)

1998年9月『裁判』(作品社)

1999年(平成11年)

収入額:2,987万7,000円

経費額:1,324万6,000円

課税対象額:1,741万円

所得税額:346万円

源泉徴収税額:307万5,000円

差引所得税納付額:385,000円

※備考:消費税課税事業者

出版された著作

1999年5月『もう一つの青春』(岩波書店)

1999年8月『悪女の涙―福田和子の逃亡十五年』(新潮社)

1999年9月『少年犯罪の風景-「親子の法廷」で考えたこと』(東京書籍)

1999年11月『死刑執行―隣りの殺人者〈1〉』(小学館文庫) ※『曠野へ 死刑囚の手記から』改題

この年、東京暮らしに別れを告げ、福岡県北九州市門司区に移住されています。

2000年(平成12年)

収入額:2,935万2,000円

経費額:1,317万5,000円

課税対象額:1,617万7,000円

所得税額:313万4,000円

源泉徴収税額:317万7,000円

差引所得税納付額:-4万3,000円(還付)

※備考:消費税課税事業者

出版された著作

2000年1月『白昼凶刃―隣りの殺人者〈2〉』(小学館文庫) ※『深川通り魔殺人事件

』改題

2000年3月『法廷のなかの隣人たち』(潮出版社)

2000年4月『逃亡射殺 隣りの殺人者3』(小学館文庫) ※『旅人たちの南十字星

』改題

2000年5月『成就者たち』(講談社)

2000年6月『女医絞殺 隣りの殺人4』(小学館文庫) ※『千葉大女医殺人事件

』改題

2000年8月『組長狙撃 海燕ジョーの奇跡 隣りの殺人者5』(小学館文庫)

2000年9月『宮崎勤裁判〈中〉』(朝日学芸文庫)

2000年12月『宮崎勤裁判』(朝日学芸文庫)

2001年(平成13年)

収入額:2,478万円

経費額:1,567万円

課税対象額:1,395万円

所得税額:245万5,000円

源泉徴収税額:249万9,000円

差引所得税納付額:-4万4,000円(還付)

出版された著作

2001年1月『小説 大逆事件』(文藝春秋)

2001年4月『供述調書―佐木隆三作品集』(文藝春秋)

2001年7月『裁かれる家族―断たれた絆を法廷でみつめて』(東京書籍)

2001年11月『法廷の内と外で考える―犯罪者たちとの十年』(文芸社)

2002年(平成14年)

収入額:2,296万8,000円

経費額:1,048万7,000円

課税対象額:1,248万1,000円

所得税額:229万7,000円

源泉徴収税額:238万8,000円

差引所得税納付額:-34万1,000円(還付)

出版された著作

2002年4月『三つの墓標―小説・坂本弁護士一家殺害事件 』(小学館)

2002年11月『大義なきテロリスト―オウム法廷の16被告』(日本放送出版協会)

2003年(平成15年)

収入額:1,685万4,000円

経費額:936万4,000円

課税対象額:658万2,000円

所得税額:78万9,000円

源泉徴収税額:171万4,000円

差引所得税納付額:-92万4,000円(還付)

出版された著作

2003年5月『成就者たち』(講談社文庫)

2003年10月『少女監禁―「支配と服従」の密室で、いったい何が起きたのか』(青春出版社)

2004年(平成16年)

収入額:1,946万1,000円

経費額:1,053万8,000円

課税対象額:768万4,000円

所得税額:96万5,000円

源泉徴収税額:202万4,000円

差引所得税納付額:-105万9,000円(還付)

出版された著作

2004年2月『小説 大逆事件』

2004年2月『慟哭 小説・林郁夫裁判』(講談社)

2004年6月『証言台の母―小説医療過誤裁判』(弦書房)

2004年9月『深川通り魔殺人事件』(新風舎文庫)

2004年10月『宿老・田中熊吉伝』(文藝春秋)

2005年(平成17年)

収入額:1,763万9,000円

経費額:1,101万5,000円

課税対象額:662万3,000円

所得税額:66万8,000円

源泉徴収税額:177万8,000円

差引所得税納付額:-111万円(還付)

出版された著作 ※本ページはアフィリエイト広告を利用しています はる坊です。 今回は文化の日ということで、紫綬褒章・文化功労者・文化勲章・日本芸術院会員に選出された作家の一覧をお届けします。 紫綬褒章受章者には直木賞受賞作家・エンタメ系… はる坊です。 第1回に引き続き、『魔界都市〈新宿〉の創世主・ライトノベルの始祖 菊地秀行 第2回』を掲載します。 お気に召していただければ、本当にありがたいです。 ルポライターとなった菊地秀行は、取材に駆け回った。 「雑誌に掲載するので宣伝になります。その代わり、読者割引をしてほしいんです」 と頼むのだ。 現在の『○○Walker』や『ランチパスポート』のような性質のものだろう。 取材の為には、あちこちを歩き回らなければならない。そして、取材対象者に会わなければいけない。 取材の中心は犯罪モノ・事件モノ・セックスモノなど多岐に渡った。 暴走族の群れに飛び込みで取材をおこなったり、阪神タイガースと西武ライオンズで活躍したホームランバッターのスクープをものにしたりと、データマンとしての仕事をこなしていった。 菊地にとって、仕事とはいえ興味のない事柄を取材して、相手にお世辞を言い、持ち上げながら話を聞くのは、苦痛以外の何物でもなかった。 早稲田大学漫画研究会と立教大学漫画研究会を通じて知り合い、のちにゲームソフト『ドラゴンクエスト』の生みの親となる堀井雄二(1954年1月6日生まれ)や『桃太郎電鉄』の作者・さくまあきら(1952年7月29日生まれ)も大学在学中からフリーライターや放送作家としての活動をおこなっていたが、 “「月に50万円~100万円稼いでいました」” “「寝る間もないくらい仕事を引き受けるの。僕らの仲間は全員20代で家を買ったよ」” と、フリーライターでも生活は充分に潤っていた。 事実、堀井雄二は『ドラゴンクエスト』で大ヒットを飛ばす前に、中古マンションを経て、32歳で世田谷区に36坪の新築一戸建てを購入し、さくまあきらも26歳で中古の一戸建てを購入している。 彼らは、編集者から仕事の相談を受けると、「あっ、こんな奴がいますよ」と自分の仲間のライターやイラストレーターに仕事を回し合っていた。 菊地にはないネットワークと営業力があった。 しかし、このルポライター時代に、菊地はその後の作家生活に必要不可欠な技術を身に付けていく。 菊地が書いた取材原稿は、編集部でチェックが入る。いつも指摘されるのは、「もっと具体的に書け」ということだった。 だが、菊地も貧乏ライター生活に手をこまねいていた訳ではない。 同期に、漫画家では高橋留美子・たなか亜希夫・山本貴嗣。 前述したさくまあきらも編集者育成科を受講しており、第3期では堀井雄二も原作科に入塾している。 さくまあきらと堀井雄二は、卒塾後に漫画原作を手掛けている、堀井は本田一景というペンエームで、さいとうたかをの『ゴルゴ13』にも『サギ師ラッキー』(1984年10月発表作品)・『アイリッシュ・パディーズ』(1984年12月発表作品)・『イリーガルの妻』(1985年4月発表作品)・『弾道』(1986年1月発表作品)の脚本を担当している。 菊地は、漫画原作者コースを受講したものの、小池一夫に認められる成果は挙げられなかったようだ。 この頃、菊地は所属していたライターのグループから離れて、独り立ちをしている。 菊地は趣味で古いホラー映画の8ミリフィルムを集めていた。 そして、菊地は『宇宙船』を出していた朝日ソノラマにこのグラビア記事を持って、何か書かせて欲しいと営業に出掛けた。 『宇宙船』でも、菊地は仕事ができるようになった。 菊地は作家になることを目指していた。 山田正紀の登場も自信を揺るがす要因になった。 菊地は、山田正紀の小説を発表当初読むことができなかった。 だがこれは、菊地に限ったことではない。 菊地は、青山学院大学を卒業後も、山村正夫が主宰していた『推理文学会』に、竹河聖とともに同人として参加しており、何作かショートショートを書いている。 この頃、菊地は翻訳家になることを真剣に考え始める。 菊地は翻訳した作品を奇想天外、廣済堂、サンリオに持ち込む。 その結果、 1979年3月『オリンピック村の誘惑』ロビン・ヤング原著(廣済堂出版) 1979年5月『女医の部屋』マルコ・ヴァッシー原著(廣済堂出版) 1979年7月『課外授業』アルバート・リハイ原著(廣済堂出版) 1979年10月『舌戯』ジーン・ブレント原著(壱番館書房) 1979年12月『凍結都市』アーノルド・フェダーブッシュ原著(廣済堂出版) 1980年7月『ザ・ワルチンブック』デヴィッド・ワルチンスキー原著(集英社) 1981年7月『メデューサの子ら』ボブ・ショウ原著(サンリオSF文庫) 1982年2月『パラダイス・ゲーム 宇宙飛行士グレンジャーの冒険』ブライアン・M・ステイブルフォード原著(サンリオSF文庫) 1982年3月『フェンリス・デストロイヤー 宇宙飛行士グレンジャーの冒険』ブライアン・M・ステイブルフォード原著(サンリオSF文庫) 1982年5月『スワン・ソング 宇宙飛行士グレンジャーの冒険』ブライアン・M・ステイブルフォード原著(サンリオSF文庫) と、ハイペースで翻訳作品が本になり、生活も安定していく。 そして、この頃、通っていた伊藤昇の少林寺拳法の道場で知り合った女性と結婚をしている。 同じ頃、菊地は同人誌『推理文学会』に『人でなし』という30枚ほどの作品を発表する。 この作品を、ある席で直接、褒めたのが川辺豊三という人物だった。 フリーライター・翻訳家として活動中の1981年、菊地に転機が訪れる。 その後、菊地は半年ほどのあいだ新たにストーリーを提出しなかった。 しかし、映画『ニューヨーク1997』にインスパイアされて、再度、小説に取り組むことになる。 菊地の持ち味であるエロスとホラー要素が、「ソノラマ文庫の読者と合っていない」と編集者から指摘を受け、数箇所を削除しなければならなかった。 夫婦が一体となって完成させたといってもさしつかえない作品『魔界都市〈新宿〉』は1982年9月30日に発売となった。 菊地秀行33歳での作家デビュー。 初版は1万3000部。 9月25日生まれの菊地にとっては5日遅れではあったが、最高のバースデープレゼントだったのではないだろうか。 1ヶ月後には1万部の増刷が決まる。 ソノラマ文庫編集部にとって、読者の反応は意外なことだったのではないか。 菊地は、ソノラマ文庫を戦場に次なる作品を放っていくことになる。 最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。 第3回に続きます。 甲府南高校[公立/共学] 甲府第一高校[公立/共学] 甲府東高校[公立/共学] 吉田高校[公立/共学] 甲陵高校[公立/共学] 甲府西高校[公立/共学] 甲府南高校[公立/共学] 駿台甲府高校[私立/共学] 韮崎高校[公立/共学] 日本大学明誠高校[私立/共学] 富士学苑高校[私立/共学] 山梨学院高校[私立/共学] 吉田高校[公立/共学] 市川高校[公立/共学] 甲府第一高校[公立/共学] 甲府東高校[公立/共学] 甲府昭和高校[公立/共学] 巨摩高校[公立/共学] 都留高校[公立/共学] 韮崎高校[公立/共学] 日川高校[公立/共学] 北杜高校[公立/共学] 山梨英和高校[私立/女子] 山梨学院高校[私立/共学] 日本大学明誠高校[私立/共学] 塩山高校[公立/共学] 市川高校[公立/共学] 甲府工業高校[公立/共学] 都留興譲館高校[公立/共学] 山梨学院高校[私立/共学] 甲府工業高校[公立/共学] 甲府工業高校[公立/共学] 甲府商業高校[公立/共学] 甲府商業高校[公立/共学] 富士河口湖高校[公立/共学] 巨摩高校[公立/共学] 北杜高校[公立/共学] 身延高校[公立/共学] 上野原高校[公立/共学] 甲府工業高校[公立/共学] 甲府工業高校[公立/共学] 甲府城西高校[公立/共学] 駿台甲府高校[私立/共学] 笛吹高校[公立/共学] 山梨高校[公立/共学] 峡南高校[公立/共学] 峡南高校[公立/共学] 峡南高校[公立/共学] 白根高校[公立/共学] 都留興譲館高校[公立/共学] 富士北稜高校[公立/共学] 甲斐清和高校[私立/共学] 日本航空高校[私立/共学] 日本航空高校[私立/共学] 笛吹高校[公立/共学] 笛吹高校[公立/共学] 笛吹高校[公立/共学] 北杜高校[公立/共学] 甲斐清和高校[私立/共学] 東海大学付属甲府高校[私/共] 韮崎工業高校[公立/共学] 韮崎工業高校[公立/共学] 韮崎工業高校[公立/共学] 韮崎工業高校[公立/共学] 韮崎工業高校[公立/共学] 韮崎工業高校[公立/共学] 塩山高校[公立/共学] 駿台甲府高校[私立/共学] 帝京第三高校[私立/共学] 農林高校[公立/共学] 農林高校[公立/共学] 農林高校[公立/共学] 農林高校[公立/共学] 農林高校[公立/共学] 増穂商業高校[公立/共学] 塩山高校[公立/共学] 塩山高校[公立/共学] 富士学苑高校[私立/共学] 増穂商業高校[公立/共学] 甲斐清和高校[私立/共学] 都留興譲館高校[公立/共学] ※数値につきましては、複数の偏差値データから抽出した値となっております。 はる坊です。 個人情報保護の為、2005年(平成17年)以降は、発表が廃止された高額納税者(長者番付)の発表ですが、2004年(平成16)分までは毎年5月に世間の注目を集めたものでした。 ここでは1996年(平成8年)から2004年(平成16年)年分の長者番付・作家部門に名を連ねた方々を見ていきます。 課税所得330万円以下・・・10% 課税所得330万円超~900万円以下・・・20% 課税所得900万円超~1800万円以下・・・30% 課税所得1800万円超~3000万円・・・40% 課税所得3000万円超・・・50% 課税所得200万円以下・・・5% 課税所得200万円超~700万円以下・・・10% 課税所得700万円超・・・15% 1位 内田康夫 2位 西村京太郎 3位 森村誠一 4位 神坂一 5位 津本陽 6位 渡辺淳一 7位 田中芳樹 8位 椎名誠 9位 石原慎太郎 10位 斎藤栄 11位 宮部みゆき 12位 菊地秀行 13位 五木寛之 14位 群ようこ 15位 童門冬二 16位 宮本輝 17位 荒巻義雄 18位 赤川次郎 19位 平岩弓枝 20位 宮城谷昌光 ※赤川次郎首位陥落の理由 ※司馬遼太郎の遺産評価額 1位 赤川次郎 2位 渡辺淳一 3位 西村京太郎 4位 内田康夫 5位 村上春樹 6位 浅田次郎 7位 森村誠一 8位 林真理子 9位 宮部みゆき 10位 津本陽 11位 神坂一 12位 菊地秀行 13位 群ようこ 14位 斎藤栄 15位 星野富弘 16位 田中芳樹 17位 平岩弓枝 18位 髙村薫 19位 椎名誠 20位 大沢在昌 落合信彦 1位 西村京太郎 2位 赤川次郎 3位 鈴木光司 4位 宮部みゆき 5位 内田康夫 6位 浅田次郎 7位 五木寛之 8位 森村誠一 9位 宮城谷昌光 10位 神坂一 11位 菊地秀行 12位 群ようこ 13位 渡辺淳一 14位 星野富弘 15位 椎名誠 16位 落合信彦 17位 馳星周 18位 斎藤栄 19位 田中芳樹 20位 筒井康隆 北方謙三 河合隼雄 林真理子 平岩弓枝 1999年分以降は、所得税率が過去最低にダウン 1998年(平成10年)分までは、最高税率が所得税50%+住民税15%でしたが、 そのせいか、下記に挙げる作家の納税額も前年までに比べて減少していますが、2000年に入ると出版不況が深刻化して、作家の収入自体が減少していく様子が分かります。 1990年代初頭では、年収1億円あったとしてもランキングのベスト20に入れるかどうかでしたが、2000年分以降では、ベストテンに入れる年収になっています。 それほど、本が売れずに印税収入が細ってきている模様もうかがえます。 2006年分まで使用された所得税率表は下記のとおりです。 参考までに、2006年分まで使用された住民税税率表は下記のとおりです。 1998年分までに比べると最高税率が大幅に下がりました。 1998年分まで、所得税50%+住民税15%=最高税率65% 1位 西村京太郎 2位 内田康夫 3位 宮部みゆき 4位 鈴木光司 5位 浅田次郎 6位 五木寛之 7位 森村誠一 8位 桐生操 9位 桐生操 10位 星野富弘 11位 村上春樹 12位 津本陽 13位 赤瀬川源平 14位 山崎豊子 15位 東野圭吾 16位 菊地秀行 17位 天童荒太 18位 桐野夏生 19位 京極夏彦 20位 神坂一 21位以下で公示された作家 林真理子 平岩弓枝 馳星周 1位 西村京太郎 2位 赤川次郎 3位 宮部みゆき 4位 山崎豊子 5位 内田康夫 6位 浅田次郎 7位 五木寛之 8位 天童荒太 9位 真保裕一 10位 北方謙三 11位 菊地秀行 12位 夢枕獏 13位 江國香織 14位 阿川佐和子 15位 落合信彦 16位 津本陽 17位 星野富弘 18位 森村誠一 19位 東野圭吾 20位 林真理子 21位以下で公示された作家 山口洋子 森博嗣 大沢在昌 渡辺淳一 柳美里 宮尾登美子 曽野綾子 花村萬月 平岩弓枝 1位 西村京太郎 2位 宮部みゆき 3位 赤川次郎 4位 内田康夫 5位 浅田次郎 6位 夢枕獏 7位 江國香織 8位

はる坊です。 個人情報保護の為、2005年で発表が廃止された高額納税者(長者番付)の発表ですが、2004年分までは毎年5月に世間の注目を集めたものでした。 ここでは1989年(平成元年)から1995年(平成7年)年分の長者番付・作家部門に名を連ねた方々を見ていきます。 この時代、小説本は非常に読まれており、作家には印税収入を中心に大きな収入がありました。 個人情報保護の為、2005年で発表が廃止された高額納税者(長者番付)の発表ですが、2004年分までは毎年5月に世間の注目を集めたものでした。 ここでは1989年(平成元年)から1995年(平成7年)年分の長者番付・作家部門に名を連ねた方々を見ていきます。 この時代、新刊の小説本が売れた最後の時期にあたっており、作家には印税収入を主として、まだ大きな収入がありました。 1位 赤川次郎 2位 西村京太郎 3位 吉本ばなな 4位 村上春樹 5位 司馬遼太郎 6位 池波正太郎 7位 西村寿行 8位 菊地秀行 9位 渡辺淳一 10位 藤島泰輔 11位 藤川桂介 12位 笹沢左保 13位 遠藤周作 14位 山村美紗 15位 斎藤栄 16位 内田康夫 17位 森村誠一 18位 椎名誠 19位 胡桃沢耕史 20位 田中芳樹 ※10位にランクインしている藤島泰輔は、作家・評論家として活動。学習院時代の学友だった明仁天皇(上皇明仁)をモデルにした『孤獨の人 1位 赤川次郎 2位 西村京太郎 3位 司馬遼太郎 4位 松本清張 5位 菊地秀行 6位 西村寿行 7位 田中芳樹 8位 内田康夫 9位 渡辺淳一 10位 斎藤栄 11位 門田泰明 12位 笹沢左保 13位 山村美紗 14位 遠藤周作 15位 椎名誠 16位 落合信彦 17位 森村誠一 18位 藤島泰輔 19位 村上春樹 20位 田辺聖子 ※20位圏外で登場した作家 北方謙三 森瑤子 大藪春彦 柳田邦男 草柳大蔵 1位 赤川次郎 2位 西村京太郎 3位 内田康夫 4位 司馬遼太郎 5位 椎名誠 6位 山村美紗 7位 菊地秀行 8位 遠藤周作 9位 落合信彦 10位 笹沢左保 11位 渡辺淳一 12位 田中芳樹 13位 森村誠一 14位 斎藤栄 15位 山崎豊子 16位 橋本治 17位 門田泰明 18位 陳舜臣 19位 豊田行二 20位 松本清張 ※20位圏外で登場した作家 西村寿行 森瑤子 大藪春彦 北方謙三 夢枕獏 草柳大蔵 柳田邦男 1位 赤川次郎 2位 西村京太郎 3位 内田康夫 4位 司馬遼太郎 5位 菊地秀行 6位 田中芳樹 7位 渡辺淳一 8位 山村美紗 9位 豊田行二 10位 辺見じゅん 11位 森村誠一 12位 斎藤栄 13位 椎名誠 14位 荒巻義雄 15位 落合信彦 16位 津本陽 17位 門田泰明 18位 笹沢左保 19位 平岩弓枝 20位 宮本輝 ※20位圏外では、 西村寿行 夢枕獏 佐木隆三が納税額1127万円で登場している。 1位 赤川次郎 2位 西村京太郎 3位 内田康夫 4位 司馬遼太郎 5位 山村美紗 6位 津本陽 7位 森村誠一 8位 荒巻義雄 9位 菊地秀行 10位 斎藤栄 11位 宮尾登美子 12位 藤沢周平 13位 椎名誠 14位 童門冬二 15位 渡辺淳一 16位 志茂田景樹 17位 豊田行二 18位 遠藤周作 19位 平岩弓枝 20位 門田泰明 1位 赤川次郎 2位 西村京太郎 3位 内田康夫 4位 司馬遼太郎 5位 森村誠一 6位 斎藤栄 7位 菊地秀行 8位 荒巻義雄 9位 椎名誠 10位 津本陽 11位 山村美紗 12位 藤沢周平 13位

はる坊です。 個人情報保護の為、2005年で発表が廃止された高額納税者(長者番付)の発表ですが、2004年分までは毎年5月に世間の注目を集めたものでした。 ここでは1959年(昭和34年)から1973年(昭和48)年分の長者番付・作家部門に名を連ねた方々を見ていきます。 ちなみに、1982年分(昭和57年)までは納税額ではなく申告所得額が発表されていました。 この時代、売れている小説家は凄まじい年収があり、名声と地位に包まれ、俳優やタレント、そして歌手よりも稼いでいる存在でした。 ソースは当時の新聞発表によるものです。 簡単に説明をしますと、実収入ー経費=申告所得になります。 それでは、長者番付・作家部門(1959年分~1973年分)をごらんください。 1位 吉川英治 2位 源氏鶏太 3位 松本清張 4位 川口松太郎 5位 井上靖 6位 舟橋聖一 7位 柴田錬三郎 8位 谷崎潤一郎 9位 菊田一夫 10位 山手樹一郎 1位 松本清張 2位 源氏鶏太 3位 川口松太郎 4位 吉川英治 5位 舟橋聖一 6位 菊田一夫 7位 井上靖 8位 富田常雄 9位 柴田錬三郎 10位 山手樹一郎 1位 松本清張 2位 源氏鶏太 3位 川口松太郎 4位 丹羽文雄 5位 吉川英治 6位 山手樹一郎 7位 井上靖 8位 柴田錬三郎 9位 舟橋聖一 10位 菊田一夫 1位 松本清張 2位 山岡荘八 3位 源氏鶏太 4位 川口松太郎 5位 柴田錬三郎 6位 山手樹一郎 7位 丹羽文雄 8位 石原慎太郎 9位 今東光 10位 水上勉 1位 山岡荘八 2位 松本清張 3位 源氏鶏太 4位 石坂洋次郎 5位 山田風太郎 6位 柴田錬三郎 7位 川口松太郎 ※この年の公表はなぜか7位まででした。 1位 山岡荘八 2位 源氏鶏太 3位 松本清張 4位 谷崎潤一郎 5位 川口松太郎 6位 柴田錬三郎 7位 司馬遼太郎 申告所得が、実収入から経費を差し引いたものであると説明しました。 実収入 6000万円 申告所得から、どれだけ税金をとられるか・・・ ダウンタウンの松本人志 1位 松本清張 2位 源氏鶏太 3位 石坂洋次郎 4位 山岡荘八 5位 柴田錬三郎 6位 井上靖 7位 黒岩重吾 8位 石原慎太郎 1位 松本清張 2位 司馬遼太郎 3位 源氏鶏太 4位 石坂洋次郎 5位 梶山季之 7位 柴田錬三郎 8位 井上靖 9位 黒岩重吾 10位 山岡荘八 11位 大久保康雄 12位 北杜夫 1位 司馬遼太郎 2位 松本清張 3位 佐賀潜 4位 梶山季之 5位 源氏鶏太 6位 柴田錬三郎 7位 石坂洋次郎 8位 北杜夫 9位 黒岩重吾 10位 山岡荘八 11位 川端康成 1位 梶山季之 2位 松本清張 3位 佐賀潜 4位 司馬遼太郎 5位 吉田健一 6位 海音寺潮五郎 7位 山岡荘八 8位 川端康成 9位 柴田錬三郎 10位 源氏鶏太 ※漫画原作者・梶原一騎 1位 松本清張 2位 司馬遼太郎 3位 山岡荘八 4位 梶山季之 5位 五木寛之 6位 石原慎太郎 7位 黒岩重吾 8位 井上靖 9位 曽野綾子 ※この年の発表は、なぜか上位9名まででした。 ※『銭ゲバ ※ちばてつや また、石ノ森章太郎 1位 松本清張 2位 司馬遼太郎 3位 山岡荘八 4位 五木寛之 5位 川上宗薫 6位 梶山季之 7位 井上靖 8位 柴田錬三郎 ※本ページはアフィリエイト広告を利用しています はる坊です。 2018年2月9日、福山雅治も出演している映画『マンハント(Manhunt)』(原題:『追捕』が日本上映されました。 『男たちの挽歌』シリーズ『フェイス/オフ… 7月19日に築地4丁目の料亭「新喜楽」で第157回芥川賞・直木賞の選考が行われました、 芥川賞には、沼田真佑氏の「影裏」(えいり)(文學界5月号)。 直木賞には、佐藤正午氏の「月の満ち欠け」(岩波書店)が選ばれました。 …

2005年6月『

はる坊の雑記

はる坊の雑記

紫綬褒章・文化功労者・文化勲章・日本芸術院会員に選ばれた作家たち

魔界都市〈新宿〉の創世主・ライトノベルの始祖 菊地秀行

魔界都市〈新宿〉の創世主・ライトノベルの始祖 菊地秀行

【カクヨム&アルファポリス&NOVELDAYSへ移行】魔界都市〈新宿〉の創世主・ライトノベルの始祖 菊地秀行 第2回

伝奇バイオレンス・アクション・ファンタジー・SF小説家・菊地秀行について

売れないルポライター

初めて手掛けたのは、「スキー場の民宿百軒」という記事だった。

電話でスキー場近くの民宿に電話を掛け、

経済的にも決して恵まれた日々とはいえなかった。

(「家」の履歴書 堀井雄二(ゲームデザイナー)32歳で世田谷に一戸建てを購入。でもドラクエ御殿じゃないですよ 週刊文春1996年7月25日号)

(『ゲームの巨人語録 : 岡本吉起と12人のゲームクリエイター (電撃文庫)』よりさくまあきらの発言 岡本吉起, 電撃王編集部 メディアワークス2000年5月刊)

原稿を締め切りまでに書き抜くことだった。

早く大量の記事を短時間で書き上げる。

一種の娯楽として読まれる週刊誌に抽象的や哲学的な記述は必要ない。

この具体的に書くということは、取材記事執筆を通じて菊地の全身に染み込んでいった。 翻訳家志望

1977年に開講された漫画原作者・小池一夫の『劇画村塾』に入塾して1年間、原作科を受講している。

第1期生は約250名。

漫画原作者では、狩撫麻礼・工藤かずや・早乙女正幸。

また、フジテレビプロデューサーの岡正や小説家・占星術家の式貴士がいる。

しかし、小池一夫の持論であり、のちにコミック業界に確立された『キャラクターが第一。キャラクターを起たせること』という教えは、菊地の作家生活において大きな影響を及ぼしている。

「週刊誌のルポライターは自分には向かない」と判断した結果だった。

ルポライター時代の仲間が『JACKER(ジャッカー)』という雑誌の編集長を務めることになり、菊地は誌面でホラー映画の紹介グラビアを担当した。

このグラビアは一部の好事家に注目された。

この朝日ソノラマとの縁は、作家・菊地秀行誕生に大きな役割を果たす。

しかし、“「自信がなかった」”、と語っている。

1974年に『神狩り』で作家デビューを飾った山田は、『流氷民族』(のちに出版された角川文庫版では『氷河民族』)で地歩を固め、立て続けに『崑崙遊撃隊』『謀殺のチェス・ゲーム』とSF小説・冒険小説を放ち続け、1977年の『火神(アグニ)を盗め』では直木賞候補に挙げられている。

打ちのめされるのが目に見えていたからだという。

結果的には読んだが、2、3日は、アパートの天井を見ながらボンヤリと過ごした。

『新宿鮫』シリーズで一躍人気作家の仲間入りを果たした大沢在昌も、矢作俊彦の初期作品を読んで、衝撃のあまり2、3日寝込んだ経験を持っている。

銀座のイエナ書店、そしてサンフランシスコへ行き、『ファンタジーエトセトラ』でどっさりと原書を購入した。

※初のハードカバー

※この作品は井上篤夫との共訳

彼女にはふたりの兄がいた。長兄がニューヨークに滞在しており、次兄は菊地と同い年である出版社の記者だった。

菊地は、近しい職業の兄を持つ彼女に親近感を覚えたようだ。

この作品は、完全なエンターテインメントで菊地独特のエロスとバイオレンスが芽を出している。

船乗りとして生活したのち、推理作家に転身した人物だ。

1997年に川辺が死去した際、菊地はノベルスのあとがきで、川辺との思い出を記している。

菊地にとって、『人でなし』を手放しで褒めてくれた川辺の存在と言葉は、創作活動において大きな支えだったのではないだろうか。1982年9月30日『魔界都市〈新宿〉』で作家デビュー

朝日ソノラマの『宇宙船』の編集者から「ソノラマ文庫に何か書いてみないか」と声が掛かったのだ。

菊地は早速ストーリーを作成して提出したが、これはあえなく没となった。

理由は、「長すぎる」。

自負はあったが、没にされたことで一時自信を失ったのではないだろうか。

この小説が出版されるまでには、紆余曲折もあった。

菊地には不愉快な出来事だっただろう。

しかし、菊地は指摘を受けた箇所を直して作品を完成させた。夫人の励ましもあったのだろう。原稿の清書では、半分を夫人がおこなった。

当時のソノラマ文庫で増刷がかかっていたのは、『機動戦士ガンダム』のノベライズと高千穂遙の『クラッシャージョウ』くらいだった。 最新大学・高校・高専・中学校偏差値データ

最新大学・高校・高専・中学校偏差値データ

【2019年版】山梨県内 私立・国公立高等学校 偏差値ランキング 2019年

【2019年版】山梨県内 私立・国公立高等学校 偏差値ランキング 2019年

理数科70

探究科66

普通科理数コース66

理数科65

普通科64

普通科62

普通科61

普通科60

文理科60

普通科特別進学コース59

普通科特進A59

特進コースP系列58

普通科58

英語科57

普通科57

普通科57

普通科53

普通科理数コース53

普通科53

普通科53

普通科53

普通科理数コース53

普通科53

特進コースG系列53

普通科普通コース52

普通科英数コース50

普通科48

電子科48

英語理数科47

進学コース47

建築科46

電気科46

情報処理科46

商業科46

普通科46

普通科45

普通科45

総合学科45

総合学科44

機械科44

土木科44

総合学科44

普通科アスリートコース44

普通科44

普通科44

電子機械科42

クラフト科42

土木システム科42

普通科42

普通科42

総合学科42

普通科進学コース41

普通科41

航空科41

総合学科41

果樹園芸科41

食品化学科41

総合学科41

音楽科40

普通科40

電子機械科40

電気科40

情報技術科40

環境化学科40

制御工学科40

システム工学科40

普通科39

美術デザイン科39

普通科39

システム園芸科39

森林科学科39

環境土木科39

造園緑地科39

食品科学科39

情報処理科39

商業科38

情報ビジネス科38

普通科38

商業科38

普通科総合コース37

工業科37

合格難易度のご参考としてくださいますようお願いいたします。 長者番付

長者番付

印税だけで食べていける作家 長者番付・作家部門(1996年分~2004年分)

毎年のベスト20までを列挙しています。

ソースは、当時の新聞報道・各年の『全国高額納税者名簿』(東京商工リサーチ刊)によるものです。1996年分~1998年分の所得税率について

参考までに、1996年分~1998年分の住民税の税率です。

それでは、長者番付・作家部門(1996年分~2004年分)です

1996年(平成8年)分 長者番付・作家部門 所得税納税額

1億4657万円

1億3351万円

8222万円

8010万円

7450万円

7327万円

6568万円

6199万円

6096万円

5933万円

5291万円

5017万円

4960万円

4112万円

3976万円

3973万円

3860万円

3805万円

3795万円

3696万円

13年連続で長者番付・作家部門の1位を守り続けた赤川次郎氏が一気に18位まで順位を下げたのは、バブル期に購入した自宅兼仕事場の売却損で、作家活動による印税・原稿料・著作権収入と売却損が相殺された為。

収入は例年と同様の額があったとのこと。

1997年2月、1996年2月に逝去した司馬遼太郎氏の遺産評価額が管内税務署にて公示されました。

遺産額は約26億4000万円。

約20億1000万円が銀行等金融機関への預貯金。

約3億9000万円が著作権。

約2億4000万円が自宅の土地建物でした。1997年(平成9年)分 長者番付・作家部門 所得税納税額

2億7760万円

2億2675万円

2億1257万円

2億0827万円

9244万円

9187万円

8611万円

6980万円

6942万円

6752万円

6336万円

5817万円

5298万円

5147万円

5103万円

4981万円

4632万円

4439万円

4293万円

4247万円

3311万円

1998年(平成10年)分 長者番付・作家部門 所得税納税額

2億5196万円

1億9087万円

1億4207万円

1億1679万円

1億0594万円

1億0474万円

7780万円

7128万円

6738万円

5612万円

5495万円

5357万円

4998万円

4962万円

4927万円

4687万円

4412万円

4399万円

4385万円

4220万円

3905万円

3563万円

3211万円

1974万円

所得税率は最高で37%までダウンしました。

課税所得330万円以下・・・・・・・・・・・10%

課税所得330万円超~900万円・・・・20%

課税所得900万円超~1800万円・・・30%

課税所得1800万円超・・・・・・・・・・・・・37%

課税所得200万円以下・・・5%

課税所得200万円超~700万円以下・・・10%

課税所得700万円超・・・13%

1999年分から、所得税37%+住民税10%=最高税率47%1999年(平成11年)分 長者番付・作家部門 所得税納税額

1億6519万円

1億3929万円

1億1492万円

7656万円

7315万円

6320万円

6199万円

(堤幸子) 5640万円

(上田加代子) 5610万円

5246万円

4664万円

4329万円

4015万円

3940万円

3803万円

3777万円

3718万円

3355万円

3300万円

3282万円

2719万円

2174万円

1412万円

2000年(平成12年)分 長者番付・作家部門 所得税納税額

1億5603万円

1億1108万円

7873万円

7559万円

7265万円

6758万円

6468万円

6465万円

4153万円

3956万円

3886万円

3591万円

3412万円

3227万円

3188万円

3176万円

3108万円

2887万円

2878万円

2746万円

2624万円

2392万円

2223万円

1932万円

1891万円

1724万円

1714万円

1332万円

1116万円

2001年(平成12年)分 長者番付・作家部門 所得税納税額

1億5946万円

1億4566万円

8648万円

7743万円

6633万円

5960万円

4331万円

長者番付

長者番付

印税だけで食べていける作家 長者番付・作家部門(1989年分~1995年分)

毎年のベスト20までを列挙しています。

ソースは、当時の新聞報道によるものです。1989年(平成元年)分所得税納税額

毎年のベスト20までを列挙しています。

ソースは、当時の新聞報道によるものです。長者番付・作家部門(1989年分~1995年分)です

1989年(平成元年)分所得税納税額

4億6173万円

2億6262万円

2億3699万円

1億5111万円

1億4012万円

1億0920万円

9508万円

8208万円

7829万円

7197万円

7190万円

6656万円

6637万円

6485万円

6011万円

5759万円

5718万円

5671万円

5526万円

5103万円

』で衝撃的なデビューを果たす。

〝在日フランス人〟ポール・ポネ名義での著作もある。

また、ジャニーズ事務所創業者のジャニー喜多川の妹、藤島メリー泰子とのあいだに藤島ジュリー景子を儲けている。

馬主としても有名でランニングフリーなど名馬を所有していた。

収入には、本業の作家活動の他、ジャニーズ事務所からの役員報酬。馬主としての収入が大きかったといわれている。1990年(平成2年)分所得税納税額

3億7980万円

2億4497万円

1億1140万円

8736万円

8622万円

8185万円

7944万円

7927万円

7572万円

7266万円

6705万円

6618万円

6578万円

6239万円

6127万円

5929万円

5801万円

5760万円

5890万円

5404万円

3716万円

3095万円

2890万円

2081万円

1709万円

1991年(平成3年)分所得税納税額

3億5512万円

2億5489万円

1億7140万円

9101万円

8577万円

8404万円

8325万円

8171万円

7378万円

7290万円

6643万円

6508万円

6414万円

6003万円

5315万円

5294万円

5062万円

4933万円

4794万円

4393万円

3873万円

3737万円

3692万円

3584万円

2875万円

2078万円

1602万円

1992年(平成4年)分所得税納税額

3億5093万円

2億3698万円

1億8649万円

1億1944万円

7890万円

7650万円

7318万円

7261万円

7187万円

7155万円

6530万円

5902万円

5728万円

5486万円

5244万円

5233万円

4846万円

4822万円

4720万円

4673万円

が納税額4098万円

が納税額2000万円

1993年(平成5年)分所得税納税額

3億2209万円

2億2168万円

1億7412万円

9969万円

8624万円

7765万円

7689万円

7680万円

6970万円

6650万円

6384万円

6351万円

6050万円

5686万円

5365万円

5272万円

5224万円

5029万円

4979万円

4777万円

1994年(平成6年)分所得税納税額

3億2209万円

2億2500万円

1億7700万円

1億0287万円

8864万円

7957万円

7586万円

6786万円

6694万円

6449万円

5991万円

5986万円

1970年代の話

1970年代の話

印税だけで食べていける作家 長者番付・作家部門(1959年分~1973年分)

申告所得額とは何か?

1959年(昭和34年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

3948万円

2951万円

2728万円

2694万円

2206万円

2176万円

1692万円

1662万円

1619万円

1613万円

1960年(昭和35年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

3842万円

3738万円

2823万円

2735万円

2521万円

2455万円

2397万円

1979万円

1967万円

1926万円

1961年(昭和36年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

6150万円

4150万円

2980万円

2650万円

2560万円

2480万円

2360万円

2200万円

2140万円

2050万円

1962年(昭和37年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

6013万円

5837万円

4620万円

2983万円

2913万円

2882万円

2866万円

2432万円

2232万円

2191万円

1963年(昭和38年)分 長者番付・作家部門 申告所得額は発表資料なし

1964年(昭和39年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

7046万円

6654万円

5552万円

4708万円

4453万円

4427万円

4338万円

1965年(昭和35年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

9699万円

5645万円

5298万円

4551万円

4532万円

4238万円

4034万円

本当の年収はいくらだったのか? 柴田錬三郎の場合

では、実収入はどれくらいだったのか?

1965年に柴田錬三郎がかなりあけすけに語っていますので、ご紹介します。

経費 1800万円弱

申告所得 4238万円

所得税 2500万円

住民税 800万円

合計 3300万円がTwitterで“高額納税者は高額所得者と知れ”とツイートして、様々な意見が出たことがありますが、高額所得者に課せられる税金は、この頃も酷なものだったようです。

1966年(昭和41年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

7527万円

5371万円

4920万円

4807万円

4760万円

4164万円

3679万円

3534万円

1967年(昭和42年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

7353万円

5954万円

5335万円

4822万円

4081万円

3964万円

3844万円

3565万円

3408万円

3201万円

3143万円

1968年(昭和43年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

7593万円

6370万円

6043万円

5182万円

4545万円

4492万円

4461万円

4093万円

4092万円

3706万円

3189万円

1969年(昭和44年)分 長者番付・作家部門 申告所得

7786万円

6514万円

6046万円

5538万円

4630万円

4305万円

4256万円

4136万円

4056万円

4050万円

の申告所得額は2099万円

1970年(昭和45年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

7825万円

7565万円

6949万円

6897万円

4979万円

4958万円

4662万円

4502万円

4491万円

』『アシュラ

』などの衝撃作で、一躍スターダムにのしあがった漫画家・ジョージ秋山

の年収が5000万円でした。

は、すでにちばプロダクションを設立していましたので、個人の所得は把握できませんが、1967年頃に、まだ『男一匹ガキ大将』を週刊少年ジャンプに連載する前、デビューまもない本宮ひろ志

がちばてつやの家を訪れた際には、練馬区に仕事場を兼ねた豪邸を構え、当時庶民には到底手の届かなかった高級車・メルセデスベンツ

を所有していました。

(石森章太郎)も同じ練馬区に、プール付きの豪邸

を1960年代後半に新築しています。

1971年(昭和46年)分 長者番付・作家部門 申告所得額

1億4538万円

1億1862万円

8782万円

6761万円

5920万円

5864万円

5835万円

人物伝

人物伝

昭和後期の超人気作家 西村寿行は本当に凄すぎた! その1

はる坊の雑記

はる坊の雑記

第157回芥川賞受賞作 沼田真佑「影裏」の感想。

最近のコメント